Vous trouverez ci-dessous la liste de nos musicologues adhérents ainsi que leurs notices biographiques.

BARDOT Jean-Marc

Jean-Marc BARDOT est professeur agrégé et docteur qualifié en musicologie. Il enseigne à l’Université de musicologie Jean-Monnet de Saint-Étienne.

Auteur d’une thèse sur la musique de Philippe HERSANT (Une esthétique du souvenir dans la musique de Philippe Hersant. Poésie sonore, résonance, forme, 2006, Publication ANRT), il a publié un livre d’entretiens (Le filtre du souvenir, édition Cig’Art, 2003) et de nombreux articles sur ce compositeur.

Il s’est également spécialisé sur la musique de François-Bernard MÂCHE, sur laquelle il a publié plusieurs articles, notamment chez Hermann.

Comme chercheur associé à l’ÉCLLA (Études du Contemporain en Littératures, Langues, Arts) de Saint-Étienne, il a également travaillé sur la musique française du second XXe siècle (GREIF, FLORENTZ, J.-C. MARTI).

BÉTHUNE Christian

Titulaire d’un doctorat de philosophie et d’une habilitation à diriger des recherches en esthétique, Christian BÉTHUNE a publié de nombreux ouvrages et articles centrés autour du jazz et de la culture afro-américaine. Retraité de l’Éducation nationale, il est aujourd’hui chercheur associé à l’ÉCLLA (Études du Contemporain en Littératures, Langues, Arts) de Saint-Étienne et professeur associé à l’Université de São Paulo où il encadre des doctorants. Il a notamment publié Adorno et le jazz. Analyse d’un déni esthétique (Klincksieck, 2003), Pour une esthétique du rap (« 50 questions », Klincksieck, 2004) et Le Rap (Autrement, 2003).

CAMBRIELS Marie-Virginie

Marie-Virginie CAMBRIELS a commencé son parcours musical par l’apprentissage de la flûte traversière, puis du traverso, avant de se consacrer principalement au chant. Elle est titulaire d’une Licence de Musicologie et d’une Maîtrise de Lettres au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours, dont l’objet était un catalogue des œuvres du poète Mellin de SAINT-GELAYS mises en musique. Elle vient d’obtenir un Master II de musicologie à l’Université Paul Valéry – Montpellier 3 sur ses recherches sur les Cantigas de Santa Maria évoquant Puy-en-Velay, où elle demeure. Elle a également suivi l’enseignement d’Anne-Marie DESCHAMPS (Venance Fortunat), puis les master-class de Delphine COLLOT et Robert EXPERT. En tant que chanteuse, elle continue à se former sous la direction d’Anne DELAFOSSE (travail individuel, lecture et interprétation des sources médiévales liturgiques et profanes, à l’improvisation), Paloma GUTIÉRREZ del ARROYO (lecture et interprétation des sources médiévales), Mauricio MOLINA (stages internationaux de musique médiévale de Besalú). Elle a animé des stages et classes patrimoine autour du répertoire médiéval (Saint-Bris-le-Vineux, Fondation Royaumont). Elle prépare actuellement un Doctorat sur les Cantigas de Santa Maria comme œuvre palimpseste dans le cadre du Centre d’Études Médiévales de Montpellier.

Elle dirige la Compagnie Orion, qu’elle a fondée, et dont les programmes sont toujours objet de recherches musicologiques et/ou littéraires. Le Moyen-Âge occupe une place privilégiée dans son travail, mais non exclusive. Elle a ainsi entre autres proposé des programmes sur les thèmes suivants : Travel Songs, Robert Louis STEVENSON en musique, Le Jeu de Sainte Foy, autour du Livre des Miracles et de la Cansó de Ste Foy, Musique au temps de Shakespeare et de l’architecte Étienne Martellange, pour l’église du Collège au Puy, Dans l’Ombre de la Licorne, fantaisie scénique et musicale sur des textes anciens, La Légende de saint Julien L’Hospitalier, Lachrymae…

Elle a édité un carnet de chansons de pèlerins d’hier et d’aujourd’hui.

DUPRAT Quentin

Quentin DUPRAT, docteur en musicologie, est professeur de culture musicale au Conservatoire à Rayonnement Régional de Clermont-Ferrand. Ses travaux de recherche s’inscrivent dans le champ de la musicologie du cinéma. Il travaille notamment sur les bandes originales des films du Wizarding World.

Impliqué dans le rayonnement de la musicologie sur le territoire local, il a fondé en 2019 l’Association des Musicologues d’Auvergne qui compte une quinzaine de membres et dont il assure la fonction de président. Passionné par l’art choral, il chante au sein du Chœur Régional d’Auvergne, dirige la chorale Arc-en-ciel et le Piccolo Coro Italiano.

FOURNES Corentin

Corentin FOURNES, musicologue et musicien passionné, a commencé son parcours musical à l’École de musique d’Ennezat où il s’est découvert une passion pour l’accordéon, sous l’enseignement de Delphine BOUSCOT. Désirant poursuivre son développement artistique, il est ensuite rentré au Conservatoire de Cournon, où il a eu l’opportunité d’affiner son art sous la direction d’Alain BERNARD. Cette période a été marquée par un engagement soutenu dans le but d’atteindre l’excellence musicale. Souhaitant poursuivre son apprentissage instrumental, il continue sa formation à travers des études d’accordéon au Centre National et International de Musique et d’Accordéon (CNIMA) avec la directrice et professeure Nathalie BOUCHEIX depuis 2021. Cette étape de son voyage musical lui permet d’affiner sa maîtrise instrumentale et développe sa compréhension à l’interprétation de diverses œuvres musicales. Il obtient, en 2019, le Brevet d’Études Musicales (BEM) puis en 2022 le Diplôme d’Études Musicales (DEM).

Parallèlement à sa progression instrumentale, il réalise des études de musicologie à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne afin d’approfondir ses connaissances musicales. Son intérêt pour l’histoire de la musique et la recherche s’y rapportant lui ont permis d’obtenir une licence en musicologie et de poursuivre ses études en master de musique : recherche en musicologie, se spécialisant en musique baroque, afin d’approfondir ses connaissances dans les musiques anciennes. Souhaitant compléter son apprentissage, il réalise actuellement une double diplomation M2 en Administration et Gestion de la Musique, ainsi qu’en Management et Administration des Entreprises, à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne.

GHITTI Jean-Marc

Après des études de lettres et de philosophie à Saint-Étienne, Paris, puis Nice, Jean-Marc GHITTI soutient une thèse sur le lieu comme source d’inspiration. De celle-ci sortira son premier livre, La parole et le lieu, topique de l’inspiration, Paris, Éditions de Minuit, 1998.

Tout en enseignant comme professeur agrégé de philosophie en Haute-Loire, il écrit une série d’essais philosophiques, mais aussi deux romans, des contes et un recueil de poèmes. Il est l’auteur, aux Éditions du Cerf, de quatre ouvrages socio-philosophiques sur les évolutions familiales (2003, 2004, 2005, 2010), ainsi que d’une série d’ouvrages et articles sur la philosophie de l’espace et la philosophie de la parole, dans la lignée de La Parole et le lieu : notamment L’Homme lyrique, essai sur le vocal, HD, 2017 et diverses contributions sur le territoire des philosophes et des artistes, parues à la Découverte, chez Champion et en revue.

C’est encore sous l’angle du lieu qu’il vient de faire paraître un essai sur Simone WEIL : Passage et présence de Simone WEIL, État des lieux, Paris, Kimé, 2021.

Il a créé et anime plusieurs associations, l’une de philosophie, « Présence Philosophique », une autre d’animation, notamment musicale, du milieu rural.

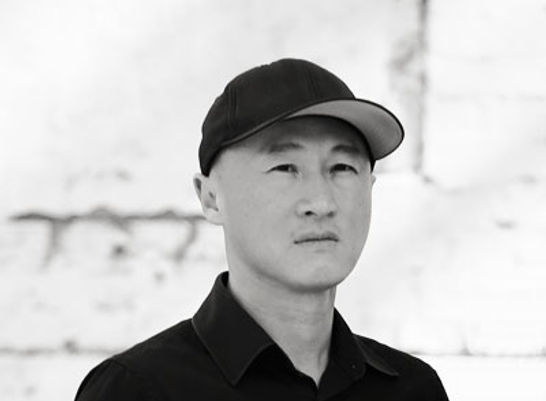

LUONG Khaï-Dong

Khaï-Dong LUONG est né au Cambodge en 1971. Sa vie et celle de sa famille basculent en avril 1975, au moment de la prise de Phnom Penh par le régime de l’Angkar. Après une marche de l’exil qui le conduit jusqu’au Viêt Nam, il arrive en France dans la ville du Mans en 1976. Après des études à Sorbonne Université et à l’Université de Paris-Cité, Khaï-Dong LUONG est agrégé de mathématiques, licencié en études cinématographiques, diplômé en langues et civilisations étrangères, titulaire d’un Master en management des médias à Audencia, et docteur en arts, mention musicologie avec le label recherche-création.

Il cofonde La Camera delle Lacrime en 2005 avec Bruno BONHOURE, après une première collaboration autour d’un court-métrage musical d’animation sélectionné au Festival d’Annecy. Sa démarche croise création scénique, recherche et pédagogie : il développe des projets participatifs comme Le Livre Vermeil de Montserrat en 2012 et crée le dispositif ensemble-école en 2019 avec le Centre International de Musiques Médiévales de Montpellier et l’Université Montpellier Paul Valéry. Ses travaux, menés au sein du Centre d’Études Médiévales de Montpellier, portent sur les enjeux et performativités associables aux musiques médiévales en tant que son dans une approche mêlant recherche-création, ethnoscénologie et pensée complexe.

MARLINGE Franck

Franck MARLINGE est le responsable du Centre de Musique Liturgique du Diocèse de Clermont. Ce pôle de ressources dispose d’un important fonds de partitions et d’archives ayant trait à la musique sacrée. Franck MARLINGE accueille et épaule quiconque recherche du matériel, récent, ancien ou inédit, conservé dans ce centre.

MARTIN Laurent

Laurent MARTIN se consacre aux récitals de piano, à la mélodie et à la musique de chambre depuis plus de quarante ans. Une partie importante de son activité est dédiée à la redécouverte de musiciens romantiques français oubliés ou méconnus à travers ses concerts, mais aussi par la création d’associations pour les diffuser par tous moyens (quatre dont il est président, secrétaire ou membre du bureau : Alkan, George Onslow, Mel Bonis, Blanche Selva) et également par un important travail d’édition depuis vingt ans de près de trois-cent œuvres dans l’Association Mel Bonis et récemment au sein d’une équipe franco-russe pour la réédition des mélodies introuvables de Pauline VIARDOT sur des poésies russes (deux à trois volumes prévus) et éventuellement pouvant se prolonger sur ses mélodies françaises.

Arrivé en Auvergne en 1975, il s’est investi à travers les festivals qu’il a créés à Vollore (en 1978) et à Riom (en 1987) pour faire interpréter les compositeurs auvergnats George ONSLOW, Emmanuel CHABRIER et Aloÿs CLAUSSMANN, créateur du Conservatoire de Clermont-Ferrand.

Il a enregistré lui-même plus de trente CD de onze compositeurs méconnus français (dont ONSLOW et CHABRIER) et fait graver par de jeunes artistes (Trio Nuori, Claudine SIMON) les trios de CASTILLON, d’Henriette RENIÉ, de Charles LEFEBVRE et les œuvres pour piano de CLAUSSMANN.

Il a suscité et financé l’écriture d’une biographie d’ONSLOW par la musicologue Viviane NIAUX, éditée par les Presses Universitaires de Clermont-Ferrand.

MOLIN Paul

Titulaire d’un Doctorat en physique mathématique et d’une Habilitation à Diriger des Recherches en modélisation de systèmes biologiques, Paul MOLIN est aujourd’hui en retraite de l’Université de Bourgogne où il a été maître de conférences puis professeur depuis 1983.

Il a partagé toute sa vie entre les mathématiques et le piano, donnant une égale importance à ces deux activités. C’est ainsi qu’il n’a cessé de se produire un peu partout dans le monde, en solo ou en trio, ou encore avec un orchestre dans le Quatrième Concerto de BEETHOVEN.

Il a travaillé entre autres au LEAD, laboratoire de psychologie cognitive de son université, où il a publié plusieurs articles dans le domaine des relations musique-cerveau. Il a participé à un programme de recherches sur l’influence de la musique sur les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Parallèlement, son travail au piano l’a appelé à publier quelques articles sur certains morceaux particulièrement évocateurs qu’il a travaillés, la Sonate en si mineur de LISZT, la Barcarolle de CHOPIN et la Toccata de PROKOFIEV. S’intéressant de près à la technique pianistique, il est titulaire d’un brevet, le ToPiT (Test of PIanistic Technique), destiné à obtenir des mesures précises et automatiques de la technique d’un pianiste. Il a aussi édité un opuscule sur l’optimisation des doigtés dans les gammes au piano (parution en librairie en janvier 2021).

Il est propriétaire d’un petit théâtre d’une jauge de cinquante places à Neschers dans le Puy-de-Dôme qui a la particularité d’avoir un bon piano demi-queue immédiatement disponible sur scène. Il l’exploite en mode associatif ; pour plus d’informations à ce sujet, cliquez ici.

PERRE Didier

Né en 1959 au Puy-en-Velay, il a effectué sa carrière professionnelle dans la haute fonction publique.

Parallèlement, depuis la fin des années 1970, il déploie une intense activité de recherche en ethnomusicologie dans le domaine des musiques populaires des pays de langue d’oc. Ses recherches sont centrées sur le Velay et la Haute-Loire. Son travail associe les enquêtes de terrain et l’exploitation des sources écrites et enregistrées. Une partie de ses collectages (56 CD, plus de 43 heures d’enregistrement) a été déposée aux Archives départementales de la Haute-Loire et est consultable en ligne (http://www.archives43.fr/ Fonds Didier PERRE, sous-série 11 AV).

Il est l’auteur ou le contributeur de plusieurs ouvrages sur ces sujets (La chanson occitane en Velay, Modal-AMTA, 2003 ; Chansons et contes de Haute-Loire, l’enquête phonographique de 1946, CTHS, 2013 ; Des chansons tissées aux fuseaux, L’art de Virginie Granouillet, dentellière à Roche-en-Régnier, Cahiers de la Haute-Loire-AMTA, 2014 ; La cabrette, histoire et technique d’une cornemuse, Italiques, 2017 ; Complaintes des huguenots en Velay, Mazet-Saint-Voy (1776-1837), Cahiers de la Haute-Loire, 2019. Il a publié une vingtaine d’articles approfondis sur ces thématiques

Élève stagiaire puis élève titulaire en ethnomusicologie à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris, de 1987 à 1989, il a suivi des cours au Centre de Musique Médiévale de Paris et auprès de la Boston Camerata (Joël COHEN et Sabine AZÉMA) sur la chanson poétique occitane au Moyen Âge.

Locuteur naturel de l’occitan, il a approfondi sa connaissance de l’histoire de la langue et tout particulièrement de sa littérature médiévale. Il préside l’Association des amis de la Camera delle lacrime, la Compagnie théâtrale Latituds et l’Association des Cahiers de la Haute-Loire.

POROT Bertrand

Bertrand POROT est Professeur des universités émérite à l’Université de Reims et rattaché au Centre d’études et de recherches en histoire culturelle (CERHIC) de cette université. Il est codirecteur, avec Raphaëlle LEGRAND, du GRIMAS, groupe de recherches sur les arts de la scène, de l’IReMus (CNRS-Université Paris-Sorbonne). Il a été directeur du projet ANR CIRESFI (Contrainte et Intégration : pour une réévaluation des spectacles forains et italiens sous l’Ancien Régime), pour la partie musicologique. Son intérêt pour les questions du genre en musique l’a également poussé à participer à la fondation du CReIM, le Cercle de Recherche interdisciplinaire sur les musiciennes.

Ses recherches portent sur l’opéra et l’opéra-comique français, sur la vie musicale des XVIIe et XVIIIe siècles ainsi que sur les musiciennes, dans une perspective d’études de genre. Il a publié plus de cinquante cinq articles scientifiques, articles de dictionnaire et préfaces. Il a donné notamment un chapitre à l’ouvrage paru chez Brepols, The Opéra-comique in the XVIII-and XIX-Centuries (2011) : « Aux origines de l’opéra-comique : étude musicale du Théâtre de la Foire de Lesage et d’Orneval (1713-1734) ». Il a codirigé les ouvrages Les Interactions entre musique et théâtre aux éditions L’Entretemps en 2011 et Musiciennes en duo, Compagne, fille, sœur d’artistes, publié aux Presses universitaires de Rennes en 2015. Une monographie sur l’opéra-comique dans la première moitié du XVIIIe siècle pour les éditions Vrin (collection « MusicologieS ») est en cours de publication.

RENAUDIN Marie

Marie RENAUDIN est doctorante à Sorbonne Université et à l’IReMus. Sa thèse, débutée en 2020 sous la direction de Jérôme CLER, s’inscrit dans le champ de l’ethnomusicologie et porte sur la coexistence du temps musical et du temps social chez les générations actuelles de musiciens dans la région Podhale, au sud de la Pologne. Ce projet fait suite à la rédaction d’un mémoire de Master à Sorbonne Université intitulé « Dawno », un refrain pour se raconter. Musiques et danses traditionnelles de Podhale (Pologne). Retour de terrain. Elle assure également une charge d’enseignement universitaire.

Elle est membre du Bureau des Jeunes Chercheurs de l’IReMus depuis 2021. Dans le cadre de cet engagement, elle a coorganisé divers évènements scientifiques, dont les IIIe, IVe et Ve éditions du Congrès Doctoral International de Musique et Musicologie. En 2023, elle devient représentante des doctorants de l’IReMus au sein du Conseil du laboratoire.

© Photo by Klaudia KOT

TRUSSARDI Roger

Roger TRUSSARDI est chef de chœur. Après avoir obtenu un premier prix d’harmonie et un premier prix de contrepoint, il a pris des cours pendant une année auprès de Bernard de CRÉPY, professeur d’écriture au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Puis, il a vécu 14 ans en Guadeloupe où il s’est passionné pour les chants traditionnels antillais, principalement des biguines. Après en avoir recueilli un grand nombre auprès de musiciens locaux, sur de vieux disques vinyles et plus rarement sur d’anciennes partitions, il en a transcrits et harmonisés une quarantaine. Ceux-ci sont rassemblés dans quatre recueils de chansons créoles harmonisées pour chorales édités par les Éditions Musicales de la Schola Cantorum.

Il a dirigé plusieurs chorales en Guadeloupe dont l’Ensemble Vocal Nord Basse-Terre avec lequel il a notamment enregistré deux CD de chansons traditionnelles antillaises.